Resta difficile avere un’idea di tale edificio ma sembra che un’edicola preesistente dedicata alla Madonna sarebbe stata inglobata nella Cappella del Crocefisso della nuova chiesa che fu sempre identificata come “Chiesa Vecchia”, attualmente ristrutturata e sede del Sistema Museale di Ateneo. Dell’intero complesso l’unica parte che ha conservato l’aspetto originario è il primo chiostro di epoca medievale.

A fronte di un chiostro rimasto quasi intatto in più di otto secoli, ce n’è un secondo, costruito nel 1306 che oggi presenta severe forme seicentesche.

Al centro, in questo caso, si erge una fontana, realizzata nel 1480 caratterizzata da un originale “recinto” ottagonale sormontato da una trabeazione classicistica di spirito rinascimentale.

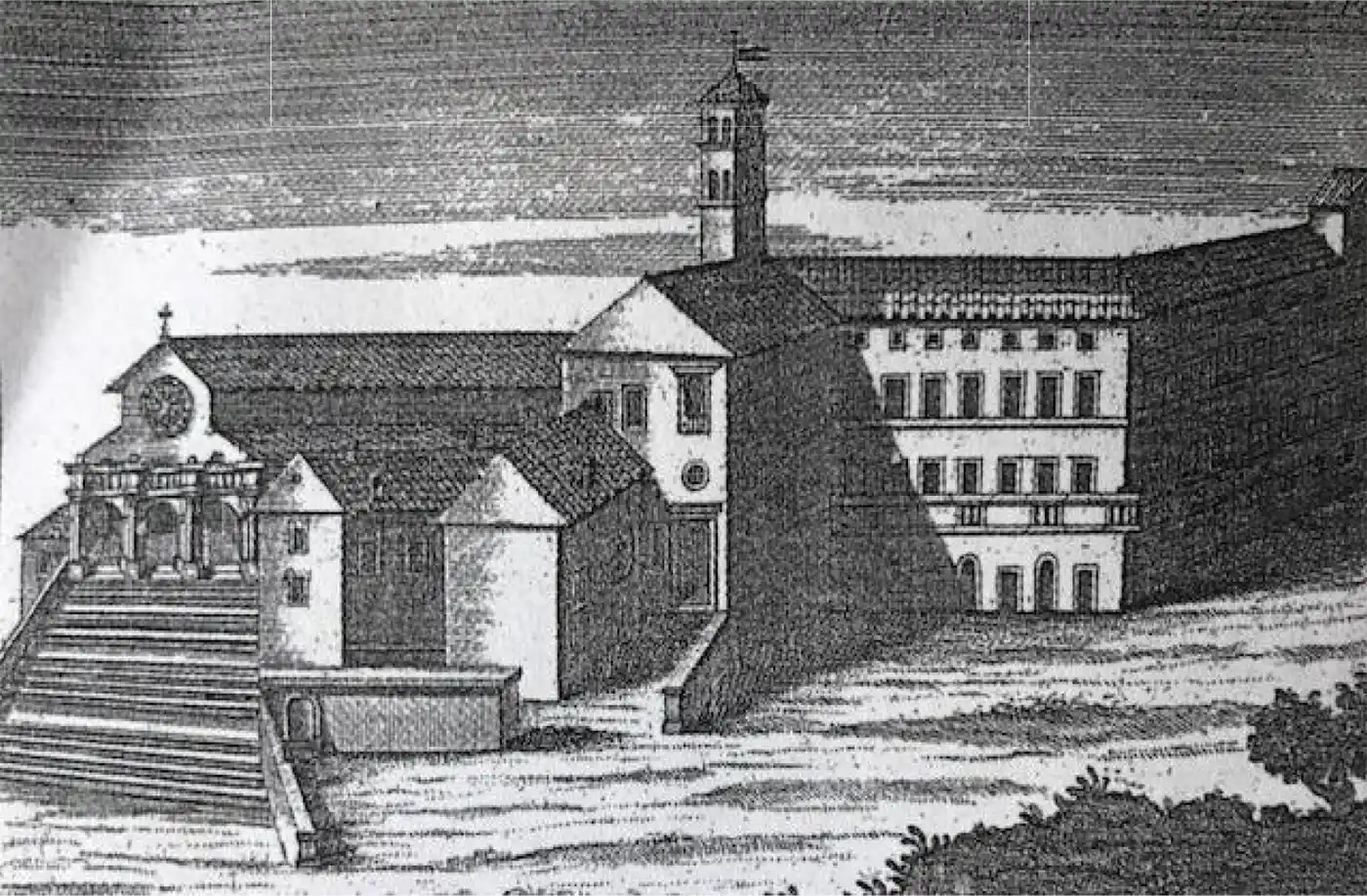

Il complesso rivestì per molto tempo un ruolo importantissimo nella vita della città. All’interno dell’antico convento di Santa Maria in Gradi, oggi sede dell’Università degli Studi della Tuscia, sorge la Chiesa di Santa Maria in Gradi il cui nome deriva dall’imponente gradinata di accesso e la cui riapertura.

Dopo aver attraversato quasi inalterata cinque secoli di storia, nel luglio del 1737 si demolisce l’interno della vecchia chiesa con l’intento di dare nuova veste alle vecchie strutture messe a dura prova dai terremoti.

I Lavori di rifacimento della chiesa vengono affidati all’arch. Nicola Salvi, lo stesso che progettò la Fontana di Trevi a Roma, che fatto salvo l’imponente portico esterno, trasformò completamente lo spazio interno della chiesa. Ne fece un capolavoro unico per l’architettura viterbese passando dalla divisione e tre navate con copertura lignea a quella unica coperta con una volta a botte.

Oltre la navata, si accedeva ad un transetto coperto da una cupola ottagonale mentre eleganti stucchi decoravano le pareti.